2020/06/02 02:16

6月1日 くもりときどき雨

本日のBGM The Voices Of East Harlem

藤原定家(ふじわらの ていか)はなんと言っても「小倉百人一首」を選んだ人ということで有名でして、もう現代では百人一首というと小倉百人一首を指しますし、競技かるたの世界を描いた漫画「ちはやふる」によって若い子達にも浸透しており、百人一首は「時代を超えて愛される」というのを地で行っているすごいやつです。

百人一首というと学校で習った記憶がある方や、中にはスラスラ言える方もいることと思いますが、私も中学、高校の一年生の時に、国語教官によって授業時間外で百人一首の暗記を強制され、覚えたかどうかを放課後 教官の目の前でそらんじて百首コンプリートを目指さなければならない、という新入生への洗礼を経験しましたが、

当時の私は記憶量というものには限界があると思っていまして、何かを覚えた分 何かを忘れると信じていたので、

「こんなものを覚えるのは無駄である。テストには出ないし、カルタの試合で負けても微塵も悔しくないし、人生で百人一首を覚えておいて得をすることなど この現代社会であろうはずがない!そもそも他の皆が暗記してるなら私は覚えなくていいじゃないか!貴様ら国語教官の慰みものになるものか!キエエ!」と断じて、結局一首も覚えないまま言い訳やスルーする技能だけを身につけて、正直その技能が役立つことは かなり多かったような気もしますが、

そんな私も生育過程で「和歌が最速の芸術」という概念に出会いまして、すぐには理解できませんでしたが、そのことが府に落ちた時から和歌に対する評価が一変し、現在ではかなりすごいものだと思っております。

ひょっとすると これまでの種々様々な芸術は、未だにこの領域を更新できていないんじゃないのかしら、というくらいに「和歌すげー」と思っているのですが、いるのですが、未だに覚えている和歌が一つもありません。

「ちはやふる」も読んでいましたが、私は漫画内で扱われる和歌を、物語を盛り上げるための記号として捉えて、歌自体はスルーするという技能も身につけているみたいで、「そもそも何言ってるかピンと来ねーんだよ!」などと一人ごねております。

かように個別の和歌には さほど興味はなくても、和歌全体のことに関してはとても関心があるので、その和歌の概念については 次か その次くらいで触れたいということで、今回は百人一首について。

百人一首ができた発端は、お偉いさんから「こないだ嵯峨に別荘建てたからさー 定家ちゃんのセンスで100首選んじゃってよ フスマ飾る用に いい感じのやつ。頼んだよ。ね。てわけで よろしくどうぞー 」と言われて選んだものになります。それぞれ違う歌人から一首ずつ選んだもので、現代で言えばコンピレーションアルバムですね。

この小倉百人一首、最初はマイナーであまり知られてなかったんですけど、200年くらい経ってから宗祇(そうぎ)という連歌師に紹介されたことで貴族の間でプチブレイク、

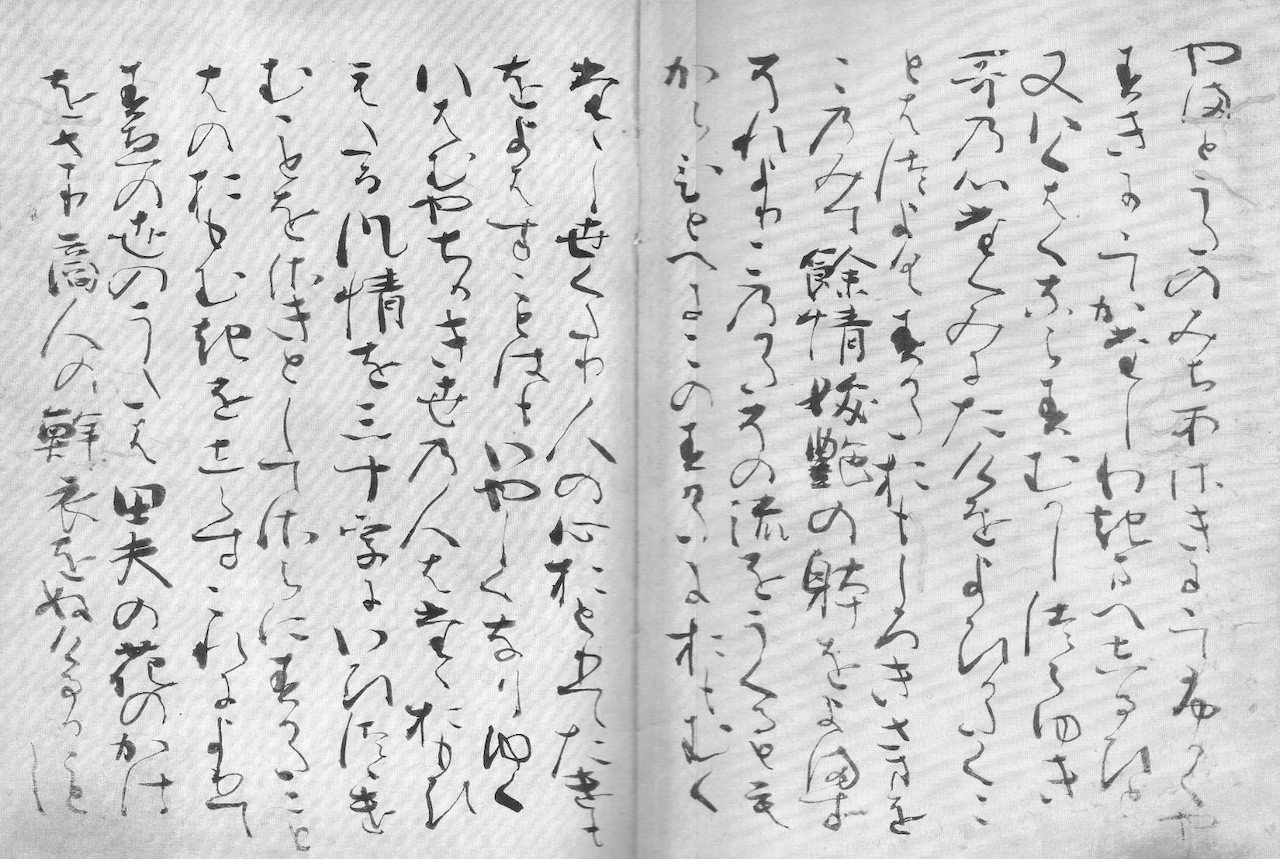

その後 江戸時代に入ってから茶人達の間で、藤原定家の下手だとされてた字が「ん〜逆に?逆にいいよね?逆に」と すごい人気になり、マネしやすかった事もあって、定家の字が江戸の町でスマッシュヒット、定家流なんて流派までできる始末でした。こちらがその字↓

その書体で百人一首の歌を書いた色紙を茶室に飾るというのが これまた大流行しまして、そんで印刷技術の向上で「歌がるた」が商品化され、一般の人々の間でもメガヒットを飛ばして国民的遊戯となり、それ以来百人一首は現在まで続くロングセラーになっているという次第であります。

しかし百人一首はなんでまた そんなに人気が続いたのか。

百人一首の選定を頼んだお偉いさんは蓮生(れんしょう)という坊さんで、彼は政略争いに負けて僧侶になった人ですが、「二河白道図(にがびゃくどうず)」という現世と極楽を一枚の絵で描いた構図を、嵯峨の山荘の建築で再現しようとしてたようで、これは当時の浄土教の人が屋敷建てるときによくやるらしいんですが、

その現世パートのフスマを飾るのに発注されたのが、この小倉百人一首になるそうで、100人の歌人たちは現世の人々を表しているんだとか。

現世というのは喜びもありますが同時に苦しみもある所で、百人一首に選ばれた100人は幸福で華やかな人たちだけではなくて、宮廷から追われた人とか、讃岐に流されて怨霊になった人とか、人殺しとか、そんな不幸な人生を送った人が100人中47人いて、いい面ばかりではなく人間の負の面も合わせて、人間まるごとを描き出しているところが、これだけ長く人々に受け入れられている理由の一つではないかと言われています。自分の選んだコンピレーションアルバムが ここまで残るとはDJ☆TEIKAも鼻高々ですね。

藤原定家の話はその4に続きます。

高鶴裕太 コウヅルユウタ

陶芸家

1991年生まれ

2013年横浜国立大学経済学部卒業

上野焼窯元 庚申窯3代目