2020/08/22 07:05

8月21日 晴れ

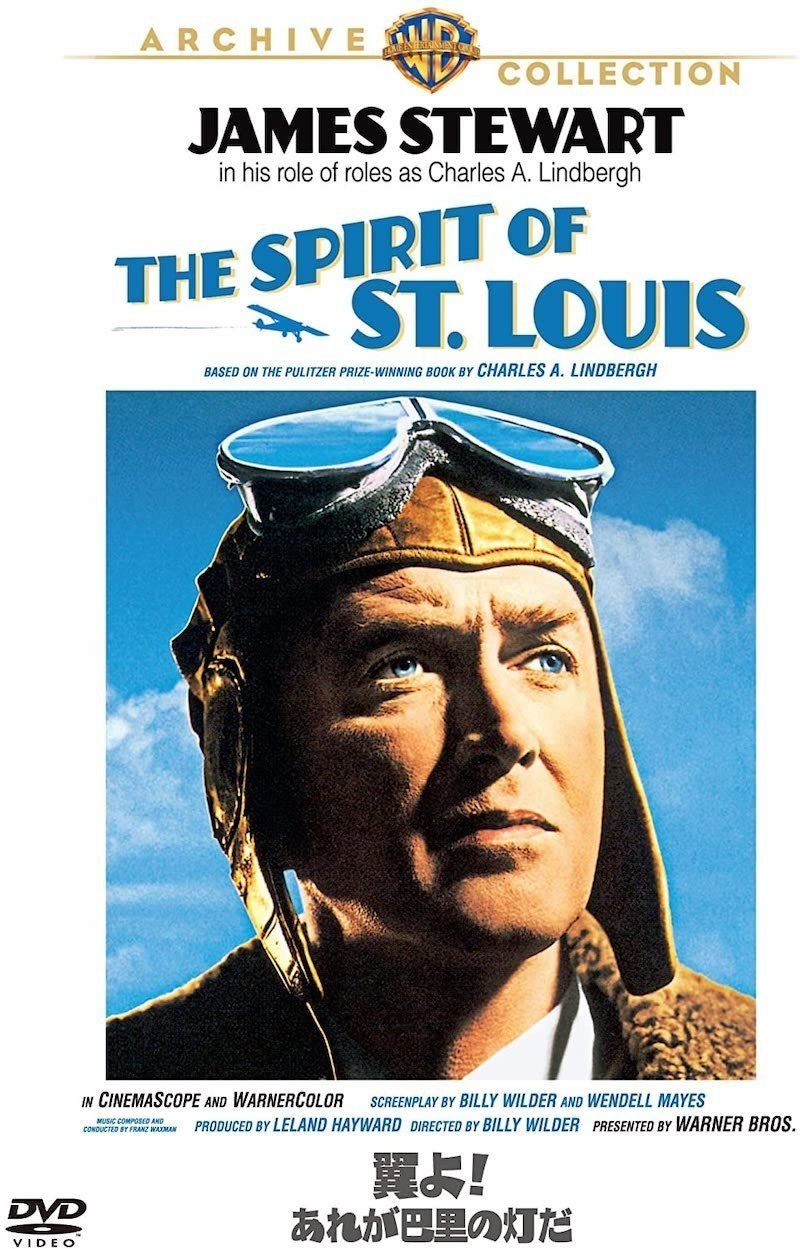

本日のBGM Franz Waxman - The Spirit of St. Louis Ireland

「翼よ あれが巴里の灯だ」という映画を見まして、以前テレビで放送されたやつの録画で、祖母と お昼ご飯食べてる時に一日15分ずつ という視聴スタイルなんですけど、 どんな内容かというと 1927年にリンドバーグが ニューヨークからパリまで33時間かけて 大西洋単独無着陸飛行に成功した顛末を描いたお話です。

この映画の監督がビリーワイルダーで、ワイルダーの作品は昼下がりの情事とか アパートの鍵貸しますとか 好きな映画が多いんですけど、どの映画でも退屈せずに見ることができるので 多分リズムが合っているんだと思います。

ていうのもワイルダーの映画はユーモアに溢れているのですが、コメディー一辺倒で作っているのではなくて、緊迫したシーンとコミカルなシーンを巧みに配置していて、その緩急があることで 見てる人に物語の内容が届きやすくなっているんだと思います。目的化したユーモアではなくて、観客の集中力を持続させる機能としてのユーモアの使い方がすごくうまいと言いますか。

それはつまり 人間の集中力はそれほど持続しない ってことなんじゃないかと思いまして、すごく緊張感があってシリアスな場面だとしても それが何十分も続いたら緊張した状態というのに慣れちゃって、退屈を感じ始めてしまうんじゃないでしょうか。

野球で例えると、どんなに凄い豪速球を投げることができても、それしか投げなかったら バッターがその球に慣れて、やがては打たれちゃうわけで、そうはさせないために変化球で緩急を作って相手を翻弄しますよね。すると遅いボールの後だと、同じストレートでもすごく早く感じてしまうみたいな。

その緩急の作り方がビリーワイルダーは抜群にうまいんだと思います。ストレートがそれほどすごくなくても ちゃんと三振をとることができて、だから昔の映画でも退屈せずに見られるんだと思います。

てことは集中力の持続というのは緊張と緩和という 両極の行き来があることで成り立つみたいで、それで私はシリアス一辺倒な映画とか見てる際に「この人たちえらい真面目に演技してはるわ〜練習とかするんかな〜」などと余計なことを考えてしまうのです。

多分それって仕事に取り組むための集中力とか、日常生活の楽しさとかにも通じるものなんじゃないかしら。幸福は不幸からの上昇感覚なんて言ったりしますけど、「変わらない状態」というのを人間はうまく評価できないんでしょうね。

それで「翼よ あれが巴里の灯だ」に戻るんですけど、この映画の後半は飛行機に乗ったリンドバーグがひたすらパリを目指すだけで、しかも当のリンドバーグも何も目印のない海の上を飛び続けるだけだから、眠たくってしょうがねえって状態で、映画の見せ場としても弱いシーンが続いてしまうんですけど、

この退屈で眠ってしまうかもしれない ってのをむしろ緊張のシーンにして、その緊張を緩める機能として「そういえばあの時こんなことがあった」ってって リンドバーグの幸福でお気楽な過去の回想シーンに移って、それらを交互に出すことで緩急のリズムを作って退屈を感じさせないようにしているわけですけど、

交互に出すバリエーションも工夫されていて、そのような仕組みになっているってことも なるべく感じさせないようにできているのが、ビリーワイルダーのうまさなんだと思いました。

飛行機のこととか次に続きます。

高鶴裕太 コウヅルユウタ

陶芸家

1991年生まれ

2013年横浜国立大学経済学部卒業

上野焼窯元 庚申窯3代目